「伸びるブロックチェーンゲーム」「稼げるブロックチェーンゲーム」を見極めるための材料を提供します。

もちろん確実にその通りになるとは限りませんが、適当に選ぶよりも確度は高くなるかなと。

なお、基本的には「未リリースのサービス」というのを前提に話を進めていきます。

①提携ギルドやVCを見て足切りする

基本的に、稼げるブロックチェーンゲームは「大規模なギルド」がパートナーシップを結んでいます。

YGGとかMeritCircleとかがそうですね。基本的に「優秀な開発メンバー」であれば大手ギルドやVCが提携している傾向があるので、開発メンバーの精査は不要かなと。

また、AxieInfinityが大成功したのは、YGGが「スカラーシップ」を組み込んだのがきっかけですし、ブロックチェーンゲームの開発にしっかりとアドバイスをする立場になっているのが良いです。

たまに「提携しているVCはコチラ!」みたいな感じで数をこなしているゲームがありますが、これはただの「資金調達」。つまりただの借金です。

小型のVCからたくさん資金調達することで、ゲーム開発速度やクオリティは上がっていくかと思います。しかしゲーム開始後に徐々にVCにお金が吸われていくということでもあるので、けっこうゲームバランスの維持が難しいケースもあります。

もちろん見かたによりますが、弱小VCからの資金調達は手放しで期待して良いものではありません。

とはいえVCだけ分析しても未来は当てられないので、とにかく「大規模ギルド」「大規模VC」が1つでも提携しているかどうかで、足切りを行う程度で済ませるのが良いのかなと。

むしろ「YGGなどの大型ギルドの提携情報」をもとにゲームを探すのもあり

インフルエンサーたちよりも早くゲームを見つけて投資していきたい場合は「大型ゲームギルドのパートナーシップ情報」からゲームを下がすのもアリかもしれません。

能動的に新ゲームを探しに行く場合は、こちらの方法でどうぞ。

②トークンエコノミクスを調べる【ポンジ性の判断】

ブロックチェーンゲームで一番大事なのが「トークンエコノミクス」です。

トークンがどう使われるのか。ポンジ性を抑えられているのか。ここでしっかりと供給と消費のバランスを見るのが超重要です。

大きくまとめると以下の通り。詳しく見ていきます。

- 採掘量が消費量を上回りすぎていないか

- トークンのインフレを低減する仕組みはあるか

- 消費者設計がしっかりとしているか

①採掘量が消費量を上回りすぎていないか

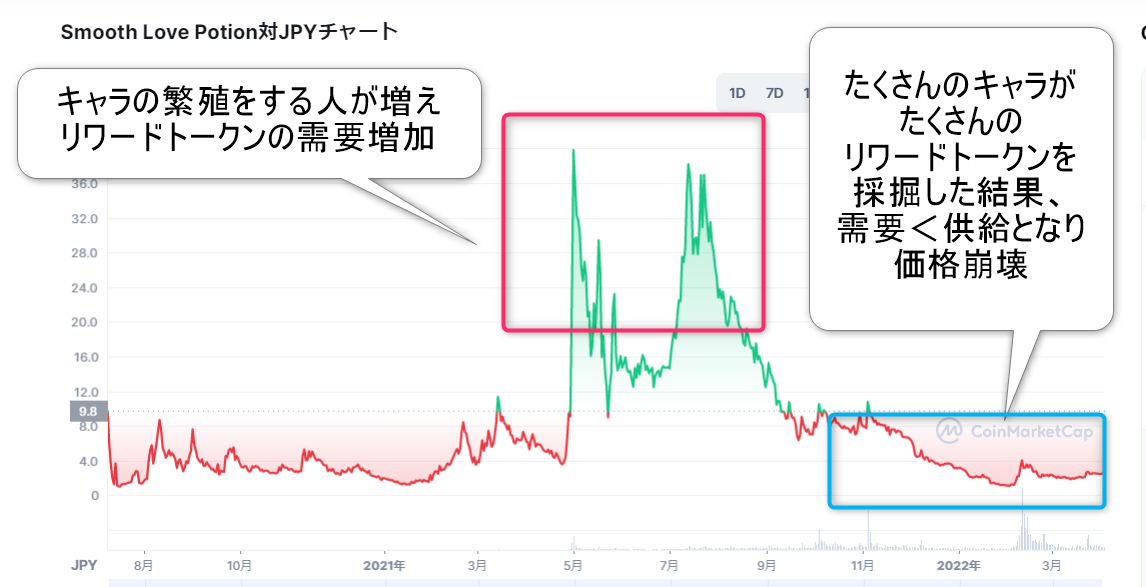

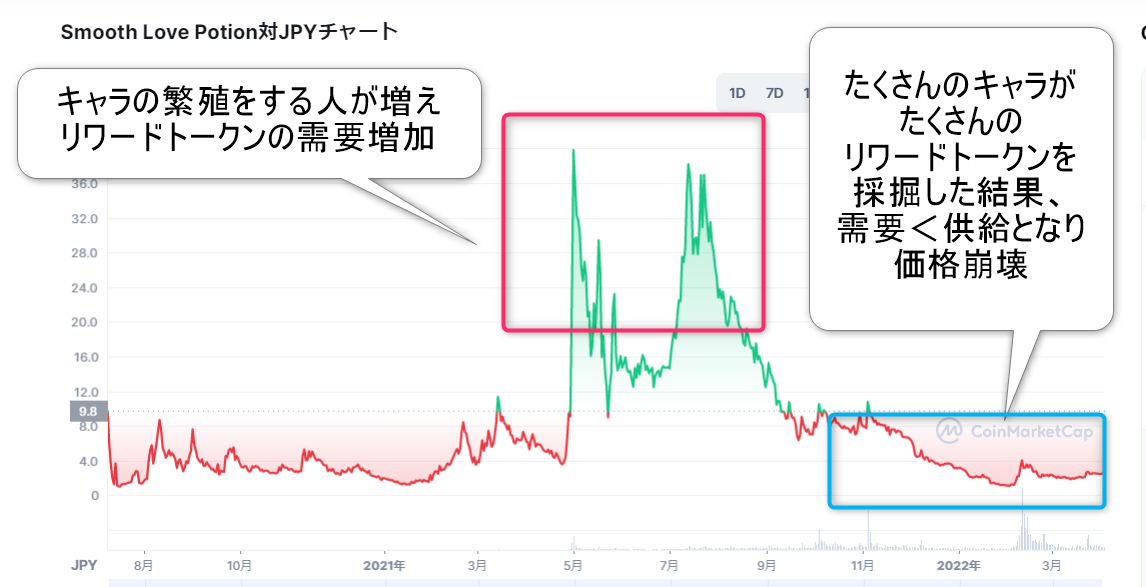

今まで数多くのリワードトークンが相場崩壊してきました。PegaxyやAxieInfinity、CyBall、いずれも全てリワードトークンの価格が崩壊しています。

トークン価格が崩壊すると、ブリードが過度に加速し、NFTキャラやトークン価格のさらなる下落を招きます。つまり、初期で参入した人が損をしやすい状況になります。

しかし、ぼくが知っている限り唯一、価格を維持できているトークンがあります。

STEPNのリワードトークンですね。

そんなSTEPNのトークンエコノミクスを見てみると、以下の通りでした。

- Shoe-Minting(=ブリード)

- 修理(=マイニング効率の維持)

- スニーカーのレベルアップ(=NFTの強化)

- ジェムアップグレード(=強化パーツ)

- ソケットのロック解除(=強化するための強化)

- スニーカー属性のリセット(=マイニング効率の上昇)

はい、とにかく多いですよね。これがSTEPNが伸びた要因の一つ。さらにMINTの制限もかなり多い。レベルを上げないと子を産めないのが良いですね。しっかりとリワードトークンを消費させています。

- 親スニーカーのレベルが5以上

- Mint数が7回以下

- 入手から48時間

- durabilityが100

- レンタル中でない

このようにトークンのBurn要素が多いと、以下のような好循環が生まれます。

トークンのBurn量が多い→リワードトークンの価格が下がらない→採掘効率を上げたくなる→さらに投資が活発になる→さらにBurn量が増える

この通り、上手な設計になっています。

②トークンのインフレを低減する仕組みはあるか

トークンエコノミクスを含め、「トークンのインフレ対策」になっているものがあるか。この視点も非常に重要です。

- 「一斉にブリードする」のを回避するしくみ

→ブリード時期をずらすことでリワードトークンの価格崩壊、NFTの価格崩壊を防げる - 何もしないと採掘量が落ちていくしくみ

→ジェネレーションによる採掘量の傾斜、靴の修理の必要性など

→「リワードトークン製造機」を作らない - ブリードやレベルアップに段階を多くつける

→リワードトークンの需給のバランスを調整できる - トークンをロックする仕組み

→疑似的な「トークンの消費」になる - 参入者の制限

→参入者は徐々に増えるのが良い

とくに「参入者の制限」には重みをつけるべき

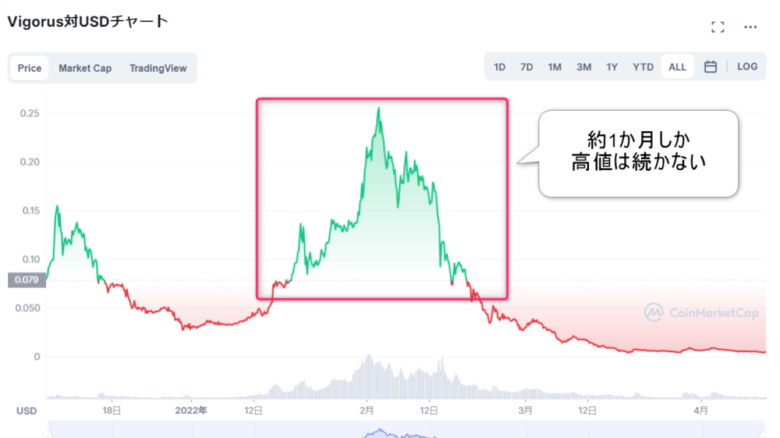

一斉に参入者が増えると、リワードトークンは以下のチャートになってしまいます。

つまり新規参入者を絞ることで「爆発的な一斉Mint」を抑制できます。つまり、リワードトークンの価格暴騰や暴落を回避できます。

そうなれば「稼げる」と口コミがまわり、新規参入者が増えますよね。こうやって寿命を延ばしていくことは重要。

③消費者設計がしっかりとしているか

投資マネーだけだと、どうしてもポンジ性が強くなってしまいます。

その点、Pay to earnを回避できているプロジェクトは強い。Pay to Playとか、Pay to Collectとかがあると良いです。

つまり、ポンジ性を下げるためには「消費マネー」が必要であり、消費マネーを呼び込むには「お金を支払って得られる対価」が必要ということ。

例えばSTEPNの場合は、STEPNユーザーのコミュニティや、健康、家族と散歩する時間などですね。

長期で伸びるGameFiプロジェクトの特徴とは?【消費者設計】

③口コミが広がりやすいか(一般層を取り込みやすいか)

集客方法の中で最強なのが、口コミ。ブロックチェーンゲームにおいても、いかに口コミを増やせるかがかなり大事。

- 人に話したくなる体験を提供できているか

- 稼げる仕組みが分かりやすいか

- 斬新さはあるか

このあたりを評価すると良いと思います。

例えば初期のアクシーは「プレイすると稼げる」というのが衝撃的でしたよね。しかし今はその話題性も低い。

その点、STEPNは「歩いて稼げる」というキャッチーなコピーが特徴。

本当は「歩くのはオマケで、NFTを購入して運用すると稼げる」という仕組みなわけですが、表には「分かりやすさ」を強く押し出しています。

これなら他人にもオススメしやすいですよね。ゲーマー以外に受け入れられますし。

もちろんリワードトークンの価格維持によって「稼げるらしいぞ」という口コミにも繋げたのもSTEPNの功績。

④競争優位性は存在するゲームなのか【最高効率で回せないゲームがGood】

ブロックチェーンゲームで「あなたが稼ぐ」には、競争優位性が必要です。

なぜなら、ブロックチェーンゲームは基本的に「投資マネー」で成り立っている、ポンジ性の強いものだから。

分かりやすく言えば、ユーザーが投げ入れたお金をみんなで奪い合っている構図なんですよね。

だからこそ、その中で勝つ必要があります。つまり下記のような要素を重視するべき。

- NFTを買って放置する人の存在

→PvPではない方がその傾向は強そう - NFTを最高効率で回せないような、ゲームシステムの難しさ

→投げ入れた資金を上手に回収できない人が多い - NFTを最高効率で回せないような、時間や場所的な制限

→昼と夜にスタミナ回復するなど

⑤競合の有無と成功事例

競合の有無や成功事例を見るのも大事。

注目するべきはGenoPetというSTEPNのパクリゲー。これはまだまだ出たばかりのゲームなので、様子見が必要。

ほかにも、既存ゲームの成功事例を見るもの大事。例えばパズドラの「PvPではないけれど、コレクションを仲間と競う」といった側面も、P2Eと相性良さそうですよね。

他にもIllviumとポケモンの類似性とか、Maviaとクラクラの類似性とか。「既存の成功したゲームのP2E版」は期待値高めです。

⑥トークンの分配率

- 運営に大量(60%以上)のトークンが分配されていないか

- ギルドやVCに「ガバナンストークン以外」が大量に流れていないか

これを見る必要があると思います。

ガバナンストークン保有者は株主と似た立場なので「長期的に大きくなっていってほしい」という思いがあります。

しかしNFT保有者やリワードトークン保有者は「損をしないうちに周りを出し抜いて最高効率で資金を回すぞ」という思いになりますよね。つまり、経済圏の崩壊をいとわない立場になってしまうということ。

だからギルドやVCの収入源は「ガバナンストークンの値上がり」により増える構図になると良いでしょう。

プロジェクトロードマップ

これは「いつ参入するべきなのか」とか「プロジェクトに遅れはないか」をチェックするために抑えておくべき。

P2Eの世界では開発速度=信用みたいなところがあるように思うので。トークンリリースする時期までに、この点にズレがないかチェックしておくと安心かもです。

おわり。コメントはこちらへ▼