そらまめくん

そらまめくん仮想通貨で利益が出たのは嬉しいけど、税金が最大55%って聞いてすごく怖い…。

このまま利確したら、手元に全然残らないのかな?

少しずつ利確すれば税金が安くなるって本当?

でも、売った後に値段が上がったらもったいない気もして、どうすればいいか分からない…。

仮想通貨投資の含み益が大きくなるほど、税金の不安が頭をよぎってしまう人は多いのではないでしょうか。

結論から言うと、仮想通貨は複数年に分けて少しずつ利確すれば、税金を安くできます。

ただし、多くの人はその節税効果を正しく理解できていません。

実際のところ、年収と仮想通貨投資の利益の合計が一定の基準に達するまでは、分割利確による節税を意識する必要はほとんどないのです。

また、「税金で55%も持っていかれる」というのは大きな誤解です。

この記事では、仮想通貨の税金に関する基礎知識や、部分利確のメリット・デメリットなどを、具体的な計算シミュレーションを交えながら解説します。

仮想通貨を「少しずつ利確」するのと「ガチホ」すること、どちらがおすすめなのかもお話ししますね。

仮想通貨の税金に関する誤解や不安を解消し、利益をなるべく多く手元に残せるようになりたい人は、最後までお読みください。

仮想通貨は少しずつ利確すると税金(所得税)を安くできる

冒頭でもお話した通り、仮想通貨で得た利益は、数年に分けて少しずつ利確することで、トータルの所得税を安くできる可能性があります。

計算シミュレーションを入れながら、詳しく解説しますね。

仮想通貨の利益は、給与所得や事業所得などと合算した金額に税金がかかる「総合課税」の対象です。

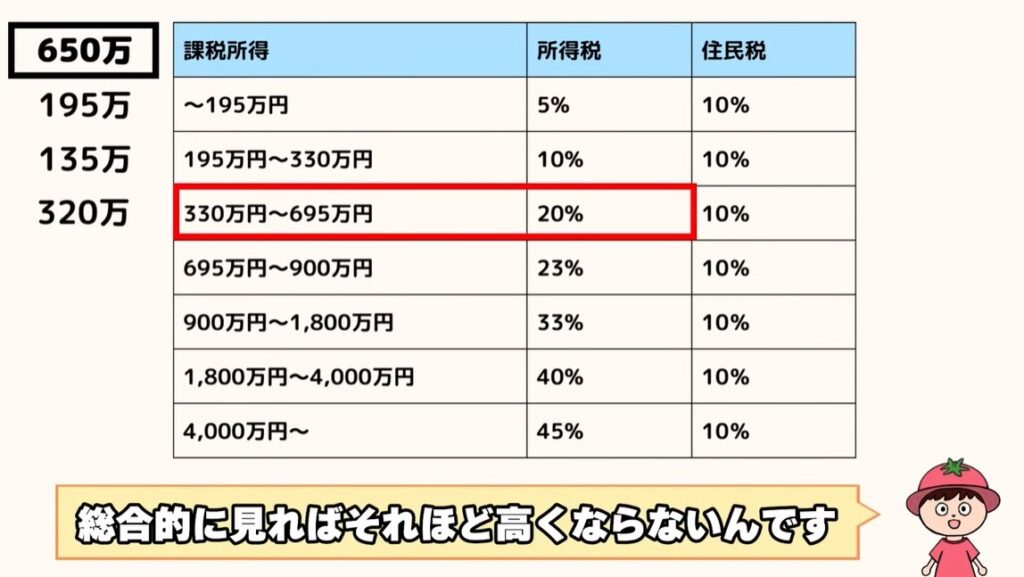

そして、この総合課税の対象となる所得税には、課税所得が多いほど税率が高くなる「累進課税」が適用されます。

累進課税:所得をいくつかの階層に分け、それぞれの階層ごとに異なる税率をかけて税額を計算する仕組み

利益を一度に確定させると、その年の所得が急増し、一定額を超える部分に高い税率が適用されるのです。

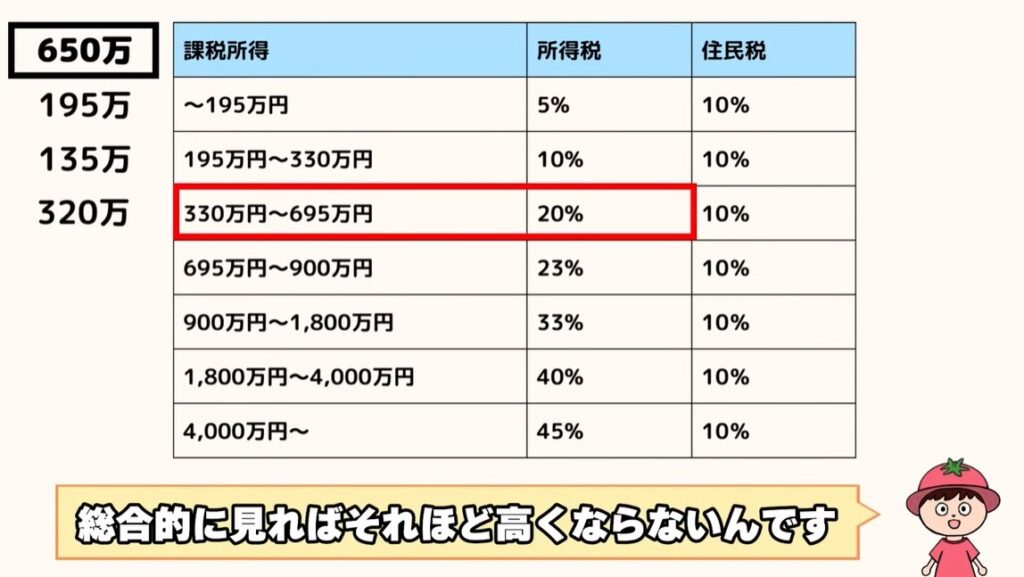

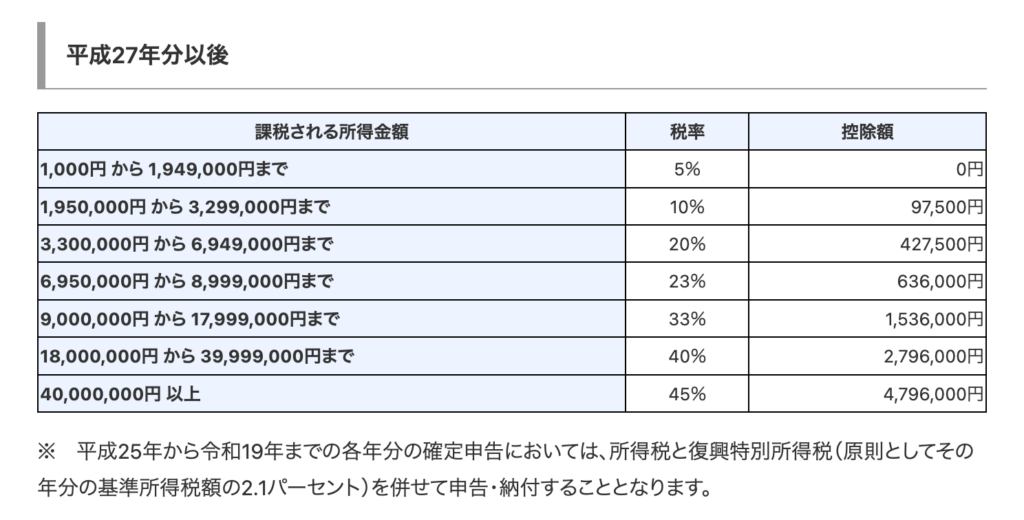

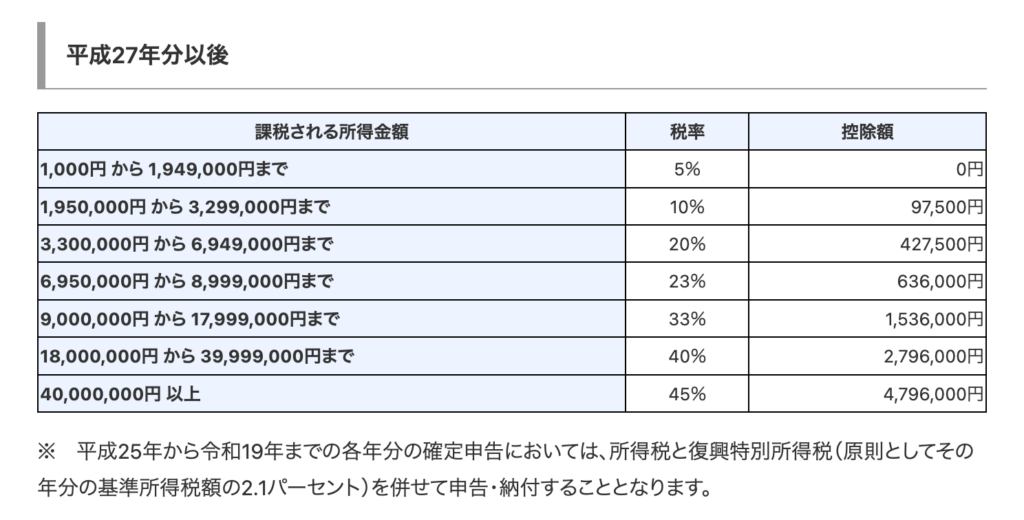

言葉だけだと少し分かりにくいので、下記の表を見てみましょう。

たとえば、仮想通貨の利益と他の所得を合算した金額が650万円だった場合、所得税は下記のように計算されます。

- 0円〜195万円の部分:195万円 × 5% = 97,500円

- 195万円〜330万円の部分:(330万円 – 195万円) × 10% = 135,000円

- 330万円〜695万円の部分:(650万円 – 330万円) × 20% = 640,000円

- 合計税額:97,500円 + 135,000円 + 640,000円 = 872,500円

ちなみに上記の場合だと、所得税率は約13.4% (872,500円 ÷ 650万円) です。

ここに住民税の10%を足しても、合計23.4%程度となるため、株式投資の税率20%と大して変わりません。

よく言われる「仮想通貨の利益は税金で半分持って行かれる」というのは、数千万円~数億円レベルの利益を出した場合の話なので、ほとんどの人には当てはまらないのです。

なるほど!

でも、この計算って毎回やるのは大変そう…。

実際には、こんな複雑な計算をする必要はないので安心してください。

国税庁が出している下記の速算表に従って、あなたの課税所得に税率を掛け、算出された数字から「控除額」を引くだけで、誰でもかんたんに正しい税額が分かります。

それでは、先ほどと同様に課税所得650万円のケースで計算してみましょう。

650万円 × 20% – 427,500円 = 所得税額872,500円

無事に金額が一致しましたね。

まとめると、仮想通貨の利益は他の所得(総合課税の対象となるもの)と合わせて、一定額を超えた部分のみ段階的に税率が高くなっていきます。

大きな含み益がある場合でも、少しずつ利確すれば税金を安くできるので、安心して投資を続けられますよ。

全部利確と分割利確の税金シミュレーション

少しずつ利確すれば税金が安くなるのは分かったけど、一括で利確するのと比べてどれくらい税額が変わるの?

そこが気になるよね。

では、一括で利確した場合(全部利確)と、数年かけて利確した場合(分割利確)の税金シミュレーションを見てみましょう!

シミュレーションの前提条件は下記の通り。

- 課税所得500万円の会社員を想定

- 仮想通貨の利益:300万円

この条件で「全部利確」と「分割利確」の2パターンの税金が、それぞれいくらになるか計算します。

あくまで一例ですが、節税効果のイメージが明確になれば幸いです!

一括で300万円の利益を確定した場合

まずは、先述の速算表を使った計算式で、300万円の利益を一括で確定した場合の税金を見てみましょう。

- その年の課税所得:800万円 (給与500万円 + 仮想通貨の利益300万円)

- 所得税額:1,204,000円 (800万円 × 23% – 控除額636,000円)

- 住民税額:800,000円 (800万円 × 10%)

- 合計税額:2,004,000円

この合計税額には給与分の税金も含まれるので、仮想通貨の利益にかかる税金のみを算出するには、給与分の税額を差し引く必要があります。

給与分の税額は下記の通りです。

- 所得税額:572,500円 (500万円 × 20% – 控除額427,500円)

- 住民税額:500,000円 (500万円 × 10%)

- 合計(給与分の税額):1,072,500円

以上により、300万円の利益を全部利確した際にかかる税金は、931,500円(2,004,000円 – 1,072,500円) だと分かります。

3年かけて100万円ずつ利益を確定した場合

次は、3年かけて100万円ずつ利益を確定した場合の税金を計算します。

- 各年の課税所得:600万円 (給与500万円 + 仮想通貨の利益100万円)

- 各年の所得税額:772,500円 (600万円 × 20% – 控除額427,500円)

- 各年の住民税額:600,000円 (600万円 × 10%)

- 各年の合計税額:1,372,500円

- 各年の給与分にかかる税額:1,072,500円(一括の方で算出した額と同様)

- 各年の仮想通貨利益にかかる税金:300,000円 (1,372,500円 – 1,072,500円)

3年間の合計税額は下記の通り。

300,000円 × 3年 = 900,000円

これらの計算結果から、分割利確することでトータル31,500円を節税できると分かりました。

1年あたり10,500円ってこと?

そこまで大きく変わらないんだね。

今回のシミュレーションに関してはそうだね。

ちなみに税金があまり安くなっていないのは、適用される所得税率が全部利確の場合と3%しか変わっていないからだよ。

- 全部利確で課税所得800万円の場合の税率:23%

- 分割利確で課税所得600万円の場合の税率:20%

適用税率が大きく変わって、分割利確による節税効果の恩恵を受けられるのは、課税所得が多い人の場合です。

具体的には、所得税率が10%上がる「課税所得900万円」に達するかどうかが基準となります。

つまり、本業と仮想通貨の利益を合わせて課税所得が900万円未満の人は、ほとんど税率を気にする必要ありません!

900万円を超えそうになってからようやく検討するくらいでOKです。

仮想通貨を少しずつ利確する税金面以外のメリット2つ

仮想通貨を少しずつ利確すれば節税できる可能性がありますが、他にも下記のようなメリットが期待できます。

それぞれ詳しく解説しますね。

価格変動のリスクを抑えられる

全部利確した後に価格が高騰したらどうしよう…

かといって、利確しないままガチホしている間に暴落が来ないか心配…

これらの悩みは、仮想通貨投資をしている多くの人が抱えると思います。

分割利確は、この両方の不安を和らげられる方法です。

一部を現金化して利益を確保しつつ、残りの通貨は保有し続けることができます。

手元の現金を増やしながら、将来の値上がり益も狙えるってことだね!

その通り!

メンタルの安定を保ちながら投資を続けるのに有効だと言えます。

将来のライフプランが立てやすくなる

仮想通貨を少しずつ利確することで、結婚やマイホーム購入などのイベントで必要となる資金を確保しやすくなります。

含み益はあくまで画面上の「幻の利益」です。

暴落が来れば、一瞬で消えてしまう可能性もゼロではありません。

そのようなリスクに備えるためにも、少しずつ利確して現金化することで「いつでも使えるお金」として手元に残せるのが大きなメリットです。

子どもの教育資金や住宅ローンの頭金など、数年以内の資金計画を具体的に立てられるようになるため、将来への安心につながります。

仮想通貨を少しずつ利確する3つのデメリット

仮想通貨を少しずつ利確すると、税金や価格変動のリスクを抑えられるメリットがある一方で、注意すべきポイントも存在します。

具体的には下記の3つ。

仮想通貨の利益を減らしてしまわないように、必ず把握しておきましょう。

利確のタイミングによっては機会損失を出す可能性がある

分割利確のデメリットとしてまず挙げられるのが、利確のタイミングに次第では機会損失を出してしまいかねないことです。

分割利確した分については、その後の価格上昇による利益を逃してしまいます。

売った後に値段が上がったら、やっぱり悔しいかも…。

その気持ちはよく分かるよ。

でも、これは「頭と尻尾はくれてやれ」という投資格言の通り、ある程度は受け入れるべきです。

相場の天井を完璧に当てるのは、投資のプロでも困難。

欲張らずに、あらかじめ決めたルール通りに淡々と利確することが、長期目線で大きな資産を築くためのコツです。

手数料の負担が大きくなる可能性がある

仮想通貨は取引のたびに手数料がかかるため、利確を細かく分けすぎると、手数料がかさむ場合があります。

節税メリットを手数料で打ち消してしまっては意味がないので、ある程度まとまった金額で利確するのがおすすめです。

税金シミュレーションの箇所で解説した通り、年間課税所得が900万円に達しない限り、細かく利確したところで節税効果はほとんどありません。

まずは大きな利益を出すことに集中し、節税については課税所得が900万円を超えそうになってから考え始めましょう。

確定申告の手間が若干増える場合がある

分割利確する回数が多いと、確定申告の手間が少しだけ増える可能性があります。

取引回数が増える分、「どのコインをいくらで買い、いくらで売ったのか」という記録と計算が複雑になるからです。

確定申告ってただでさえ面倒なイメージなのに、さらに手間が増えるのはちょっと…。

心配しなくても大丈夫。

bitbank(ビットバンク)やBITPOINT(ビットポイント)などの国内取引所は「年間取引報告書」を発行してくれるので、それを使えば確定申告はかんたんにできます。

年間取引報告書:1年間の取引内容や損益をまとめた書類

なお、Bitget(ビットゲット)などの海外取引所や、メタマスクのようなウォレットで資産を管理している場合でも「取引記録」はダウンロードできます。

あとは「クリプタクト」のような確定申告用ソフトに取引記録を読み込ませるだけ。

こちらも全然難しくありませんし、手間も大して変わらないので安心してください。

仮想通貨は部分利確とガチホどちらがおすすめ?

仮想通貨を部分利確するメリット・デメリットが理解できたところで、部分利確とガチホのどちらがおすすめなのか見ていきましょう。

ただしここで解説する内容は、ビットコインのように「将来性に期待できる仮想通貨」へ投資していることを前提としています。

できる限りガチホするのがベスト

結論から言うと、できる限りガチホ(長期保有)するのをおすすめします。

理由は下記の通り。

- 複利効果を最大化できる

- 短期的な価格変動を一切気にしなくていい

- 取引回数が少なくなる分手数料を抑えられる

- 保有している間は課税されない

- 万が一翌年に損失が発生した場合は税金を安くできる

投資とは、「お金に働いてもらってお金を増やすゲーム」のようなものです。

資産が増えるスピードは、元本が大きいほど早くなります。

ガチホする場合、利益を再投資し続けることで複利効果を最大化できるため、効率よく資産を増やせるんですよね。

それに、一度買ったらあとは基本的に放置でOKなので、忙しい人や初心者でも堅実に資産を増やしていきやすいのも大きな魅力です。

下記の記事では、ガチホのメリットだけでなくデメリットも詳しく解説しているので、気になる人はこちらもご覧ください。

>>【再現性◎】仮想通貨はガチホ(長期保有)が最強?おすすめ銘柄は?

数年以内に使う予定があるお金だけ部分利確

一方、数年以内にお金を使う予定がある場合は、その分だけ部分利確するのが安全です。

たとえば、下記のようなケースに当てはまる人は部分利確すると良いでしょう。

- 30代で子どもがいるなど、これから教育資金が必要になる人

- 近々マイホームを購入する予定がある人

- 家族の記念日に海外旅行を計画している人

仮想通貨には暴落のリスクがあるので、いくらガチホが優秀でも、ライフイベントで必要になるお金までリスクに晒すのはやめましょう。

投資はあくまで余剰資金で行うのが原則ですからね。

暴落で含み益が消えてしまう可能性を考えれば、使う予定の分だけでも利益を確定させ、現金化しておく方が安全ですよ。

仮想通貨を部分利確する前に知っておくべき税金の注意点2つ

仮想通貨の部分利確を行う際は、税金に関する下記の注意点も把握しておきましょう。

これらを正しく理解しておけば、部分利確で損をするリスクを避けられますよ。

仮想通貨の損失は翌年に繰り越せない

株式投資やFXの損失は、確定申告すれば「繰越控除」という制度で、翌年以降3年間に出た利益と相殺できます。

しかし、仮想通貨の利益(雑所得)は、繰越控除の対象外となっています。

どれだけ大きな損失を出したとしても、その翌年の利益と相殺することはできません。

仮想通貨に関する税制のなかでも重要なルールなので、必ず覚えておいてください。

利確後に同じ銘柄を買い直すと「取得単価」が変わる

利確した後に価格が下がったら、同じ銘柄を安く買い直したいと思うこともあるでしょう。

実際に買い直すと、税金計算の際に使われる「取得単価」が更新されます。

取得単価って何?

「仮想通貨を1枚あたりいくらで手に入れたか」を示す価格のことだね。

- 1BTC = 100万円の時に購入

- 1BTC = 300万円の時に売却(利確)

- 1BTC = 250万円の時に再度購入

この場合、次に利確する際の税金計算で使う「取得単価」は、最初に購入した時の100万円ではなく、買い直し時点での250万円になります。

取引回数が増えると、税金の計算が少し複雑になるので、頭の片隅に入れておきましょう。

仮想通貨を少しずつ利確する際の税金に関するよくある質問

最後に、「仮想通貨を少しずつ利確する際の税金」に関するよくある質問にお答えします。

- 毎年いくら利確するのが一番お得なの?

-

仮想通貨をいくら利確したらお得になるのかは、給与所得や控除額によって変わるので、一概に何円分とは言えません。ただし目安として「課税所得900万円」を超えると、所得税率が23%から33%に大きく上がるため、このラインを意識するのは有効です。

- 税金の計算ミスや申告漏れがあったらどうなる?

-

税務署から税金の計算ミスや申告漏れを指摘された場合「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが課せられます。

- 無申告加算税:本来納めるべきだった税額の最大30%が追加で課せられる税金

- 延滞税:納税が遅れたことに対する利息のようなもの

参照元:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」

なお「どうせバレないだろう」という考えは絶対に通用しません。国内の仮想通貨取引所には、税務署長の求めに応じて「顧客の取引記録を税務署へ提出する義務」が課せられているからです。そのため、すべての仮想通貨取引は把握されていると考えるべきです。

とはいえ、悪意がない場合は基本的に修正申告で済みます。よほどの事情がない限り、加算税を払うだけになるので、過度に怯える必要はありません。逮捕されたり、会社に通報されたりすることもないので安心してください。

- 仮想通貨の利益の確定申告は税理士に頼むべき?

-

結論、不要です。国内取引所や海外取引所での売買だけなら「クリプタクト」などの税金計算ソフトを使えばかんたんに確定申告できます。例外として、利益が1,000万円を超えるくらい大きい場合や、DeFiやNFTなどの複雑な操作が発生している場合は、税理士に依頼するのがおすすめです。

税金の不安をなくし自信を持って仮想通貨投資を続けよう

この記事では、仮想通貨を少しずつ利確した場合の節税効果や、メリット・デメリットを中心に解説してきました。

税金の仕組みを正しく理解すれば、余計な不安に振り回されることなく、自信を持って仮想通貨投資を続けられます。

そしてこの記事のように、知っておかないと大損する可能性のある知識が、仮想通貨の世界にはたくさんあります。

そうなんだ!

でも、どうやって仮想通貨の勉強をしたらいいの?

仮想通貨投資について本気で勉強したい人は、ぼくの公式LINEを活用してください!

ブログやYouTubeでは公開できないような、仮想通貨投資に役立つ情報を配信しています。

今なら、ぼくが仮想通貨で脱サラするまでにやってきたことの全てをまとめた「仮想通貨の裏ロードマップ」という約1時間の動画を無料で受け取れます。

さらに、公式LINEのメッセージでキーワード「じゃがいも」と送信すると、過去に期間限定で配布していた特典まで手に入りますよ。

というわけで、以上になります。

匿名でコメントできます